【モチベーション維持の秘密兵器】KOKUYO 大人のやる気ペン

試験勉強は集中力が命。

SNSでも「勉強のモチベが上がる」と話題になり、入荷してもすぐ売り切れる人気ぶり。

疲れた時でも書きやすいから、ラストスパートの暗記もはかどる。

資格試験の追い込み時期、机に向かうきっかけを作る“やる気スイッチ”として持っておきたい一本です。

\在庫復活🔥/

【モチベーション維持の秘密兵器】KOKUYO 大人のやる気ペン

試験勉強は集中力が命。

SNSでも「勉強のモチベが上がる」と話題になり、入荷してもすぐ売り切れる人気ぶり。

疲れた時でも書きやすいから、ラストスパートの暗記もはかどる。

資格試験の追い込み時期、机に向かうきっかけを作る“やる気スイッチ”として持っておきたい一本です。

\在庫復活🔥/

2025年(令和7年)の宅地建物取引士試験に挑戦しようと考えているなら、まずはスケジュールを押さえておきましょう。

この記事では、試験の申込から合格後までのスケジュールや受験方法、願書の書き方など、試験に関する情報を分かりやすく解説しています。

会場の選び方や合格に向けた勉強方法など、合格への可能性を高めるためのアドバイスも満載なので宅建試験に挑戦する方は、ぜひ参考にしてみてください。

正式な2025年宅建試験の日程が4月1日のアナウンスされました

2025年宅地建物試験正式スケジュールが一般財団法人不動産適正取引推進機構より発表されました。

2025年4月1日の正式発表されました。

宅地建物取引業に従事している方(従業者証明書を持っている人)は登録講習を受講できます。

登録講習修了者は50問中5問を免除されるので、受講できる人は申し込みましょう。

受講申し込みは余裕をもってできる3月中がベストです。最終の講習は7月初旬で受験申込にギリギリです。

宅建業法に基づく「実施公告」は6月の第1金曜日に官報に掲載されます。2025年度は6月6日予定です。

こちらで日程が確定されるので忘れずにチェックしておきましょう。

(令和6年度から、例年8月下旬に行っていたハガキによる試験会場通知を行わないことになりました。)

8月下旬~10月初頭の受験票送付より前に試験会場を知りたい人は

1)インターネット申込みの人は、ウェブサイト「宅建試験マイページ」に自分の試験会場が表示される。

2)郵送申込みの人は専用の問合せダイヤルを用意。電話番号は試験案内に記載。

試験会場は10月初頭に送付する予定の『受験票』でお知らせされます。

はがきで郵送されます。

令和7年10月1日(水)予定

10月9日(木)までに届かない場合は各都道府県の協力機関又は当機構に必ずお問合せください。インターネット申込みの方はマイページをご確認ください。

こちらには受験番号が記載され当日の試験では机の上に掲示する必要が有るものなので大事に保管して下さい。

令和7年10月19日(日)13時から15時まで(2時間)

※登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)

試験日は10月の第3日曜日

※ 当日は、受験に際しての注意事項の説明がありますので、12時30分(登録講習修了者は12時40分)までに自席に着席すること。

※ 試験時間中の途中退出はできません。

令和7年11月26日(水)

合格発表は、試験日の26日(土日祝日を除く)後と決まっています。

ホームページに、合格者受験番号、合否判定基準、試験問題の正解番号を掲示されます。

合格者には機構から「簡易書留郵便」で合格証書等を発送

宅建士の登録には2年以上の実務が必要ですが、なければ登録講習を受講すれば登録できます。

必要書類をそろえて申込から宅地建物取引士免許の交付までに1か月ほどの期間が必要です。

実務経験2年以上ありで書類作成がスムーズな場合でも年明けの交付が最短となります。

登録講習を受ける場合は1か月ほどテキストでの学習が必要なので最短で2月初旬です。

登録は試験地の都道府県知事に申請することとなります。

受験の申込期間はインターネットと郵送では違ってきます。

令和7年7月1日(火)9時30分から7月31日(木)21時59分までが申込期間です。

令和7年7月1日(火)から7月15日(火)まで(当日消印有効)が申込期間です。

郵送の場合は簡易書留になるので郵便局に出向く必要が有ります。

期間は長いのですが慌てないように早めに準備しておきましょう。

また、5問免除を受ける場合は講習の受講証を送る必要が有るため郵送一択となります。

令和7年10月19日(日)13:00〜15:00(5問免除受講者は13:10~15:00まで)

5問免除受講者と一般受講者は別の教室で行います。

4肢択一式のマークシート式で計50問で1問1点となります。

記述式の問題はありません。

合格発表日は令和7年11月26日(水)

当日インターネットに合格発表されます。

他には合格者には郵送で合格証が送られてきます。こちらは発表日に郵送されるので翌日以降の到着となります。

私が受け取ったのは2日後でした。

宅建試験の出題科目は大きく4つです。

不動産にかかわる取引で必須になってくる知識です。

民法の基礎のほか、借地借家法、不動産登記法、区分所有法も範囲となります。

深堀すれば勉強時間が溶けていくほど沼りやすいので暗記に頼ることは厳禁です。

基本の常識を覚えて応用させることが出来るようにしましょう。

出題数も多くない上に専門範囲が広いのが特徴です。逆に建築関連の業種に携わったことがあれば苦手意識も少なく有利になります。

建築基準法、国土計画利用法、都市計画法、土地区画整理法、農地法、宅地造成等規制法から出題されますが出題傾向やポイントは似通っているので過去問対策が有効です。

宅建業法は出題数も多く一番得点が取りやすい分野です。

不動産取引では弱者となる買主・借主を保護する目的で定められた「宅地建物取引業法」からの出題で基礎的な項目が多い。

クーリングオフや重要事項の説明など不動産取引上の基本的な問題が多いので実務でも役この分野に力を入れて勉強しましょう。

不動産関係の税、固定資産税や登録免許税が出題範囲です。

その他というのは鑑定評価基準、土地建物などから出題されます。

宅建試験は相対試験で受験者全体の15%~17%が合格者となるように設定されています。

凡そでの中間値は合格点35点前後、約70%以上が合格。

近年では合格基準点の上昇があり、31点で合格は無いと考えたほうが良いでしょう。直近の令和4年戸は36点で合格率は17%でした。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年 | 233,276人 | 40,025人 | 17.2% | 36点 |

| 令和4年度 | 226,048人 | 38,525人 | 17.0% | 36点 |

| 令和3年度(12月) | 24,965人 | 3,892人 | 15.6% | 34点 |

| 令和3年度(10月) | 209,749人 | 37,579人 | 17.9% | 34点 |

| 令和2年度(12月) | 35,261人 | 4,610人 | 13.1% | 36点 |

| 令和2年度(10月) | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% | 38点 |

| 令和元年度 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% | 35点 |

| 平成30年度 | 213,993人 | 33,360人 | 15.6% | 37点 |

| 平成29年度 | 209,354人 | 32,644人 | 15.6% | 35点 |

| 平成28年度 | 198,463人 | 30,589人 | 15.4% | 35点 |

| 平成27年度 | 194,926人 | 30,028人 | 15.4% | 31点 |

| 平成26年度 | 192,029人 | 33,670人 | 17.5% | 32点 |

| 試験日 | 令和5年10月15日(日) |

| 申込者数 | 289,096人 |

| 受験者数 | 233,276人 |

| 受験率 | 80.7% |

| 合格点 | 50問中36問以上(登録講習修了者は45問中31問以上) |

| 合格者 | 40,025人 |

| 合格率 | 17.2% |

| 合格者の平均年齢 | 36.5 歳 (男37.3歳:女35.2歳) |

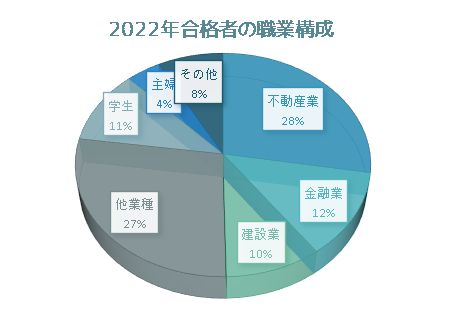

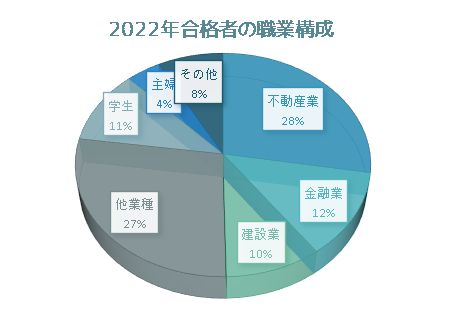

また統計では合格者の職業構成で一番多い不動産業が27.7%です。

試験に持って行くべきもの

受験会場に必ずしも時計があるとは限りません。

私は4回受験していますが、どの会場にも時計がなくて腕時計を忘れて試験に集中できなかったことがあったのでそうならないように必ず持って行ってください。

時計以外の機能の付いたスマートウォッチは使用不可なので100均腕時計でOK.

必ず腕時計の機能だけのものにすること

また会場では上着を椅子の後ろに掛けることは禁止で机の横の床に置いたカバンの上に置くようになります。

カバンも床直置きになることが多いので敷物替わりになるものがあるといいですね。

具体的には大判のビニールシートや風呂敷など床に置いてよいものなので新聞紙などでもOKです。

服装に関しては会場の立地や当日の気候によって随分違います。

私は寒さ対策で重ね着していったときに暑くても脱げない格好で失敗した経験あり。

できれば脱ぎ着が簡易に出来、調整しやすい恰好がベストです。

受験に必要な参考書や問題集は自分がいいと思ったものに1点に絞るのがおすすめ。

10月とは言え、会場によっては日当たりが良くて半そででも大丈夫な教室もあったので調節できる恰好が大前提です。

何度も繰り返して記憶の定着を図るのが効率的と言るから。

ただし古い参考書などは法令が変わって内容が変更されていたり、新設の法部分が足りない買ったりするので最新の参考書をお勧めします。

過去問も何度も繰り返して覚えるぐらい解くのがポイント。

できれば問題が単元別に分かれているものがわかりやすいです。

一度に同じような問題を複数解くことで自分の苦手な箇所や間違えるポイント、わかっていると思っていても出題方式で間違えてしまう問題形式の注意点など気づくことが多い為です。

逆に模擬試験などだと自分の弱点がばらけてしまうため、集中して弱点克服するには向いていません。

宅建試験は独学で受験する人も多い試験ですが、合格者の中の比率は15%だそうです。

これは受験者の中の2.25%という数字になります。

狭き門ですね~

合格者の中の85%は通学スクールや通信講座など何らかの講座を受けています。

年々難しくなっているといわれる試験なので独学で目指すなら教材として合格率の高い信頼できる通信講座で勉強するのが一番の近道だと思います。

因みに当ブログで一押しの講座は断然コスパの良いスタディング

宅建試験申し込みに向けた心の準備は整いましたか?

宅建試験の合格に必要な勉強時間は300時間と言われているので早ければ早いほど一日の勉強時間が少なくてすみます。

宅建試験は国家資格の中でも比較的取りやすい試験です。

同じ不動産関連でも不動産鑑定士は偏差値70越の超難関試験ですが、宅建士の標準偏差値は57~58程度と言われています。

ただ「簡単」と言っても合格率15~17%前後の相対試験なので、全員が受かるわけではありません。

さらに近年は合格基準点の高得点化が顕著で心してかからないと受かる試験ではなくなってきています。

スタートダッシュで試験合格を目指しましょう!

【モチベーション維持の秘密兵器】KOKUYO 大人のやる気ペン

試験勉強は集中力が命。

SNSでも「勉強のモチベが上がる」と話題になり、入荷してもすぐ売り切れる人気ぶり。

疲れた時でも書きやすいから、ラストスパートの暗記もはかどる。

資格試験の追い込み時期、机に向かうきっかけを作る“やる気スイッチ”として持っておきたい一本です。

\在庫復活🔥/

関連する記事はまだ見つかりませんでした。